На Руси крепостные крестьяне были чуть не самым ходовым «товаром». Но на конечную стоимость влияло множество факторов: возраст, пол, физическое состояние. Кроме того, цены на крепостных резко падали после победоносных войн, когда страну наводняли пленные. В такие периоды особенно требовалась «маркетинговая смекалка», позволяющая грамотно составить объявление о продаже крестьянина. Так что же в них писали в царской России, чтобы покупатель нашёлся наверняка?

Ценовая политика

В крупных городах и столице за крепостного платили больше, чем за аналогичного крестьянина, проживавшего в захолустном поместье. Немаловажную роль при формировании цены играли профессиональные качества «товара» – за искусным специалистом могли и очереди выстраиваться.

При «оптовой» покупке продавец, как правило, делал внушительную скидку. Единичный «экземпляр» мог быть в три раза дороже по сравнению с покупкой целой деревни холопов.

Получить представление о цене можно из описи дворовых крестьян Ивана Зиновьева, которую в 1782 году составили чиновники. Данный документ свидетельствует – мужчины стоили дороже женщин, стоимость которых часто приравнивалась к цене 10-летнего ребёнка: «Ефим Осипов 23 лет, по оценке 40 рублей», «Марина Степанова 25 лет, по оценке 10 рублей», «Григорий 9 лет, по оценке 11 руб. 80 копеек».

Продаются профессионалы

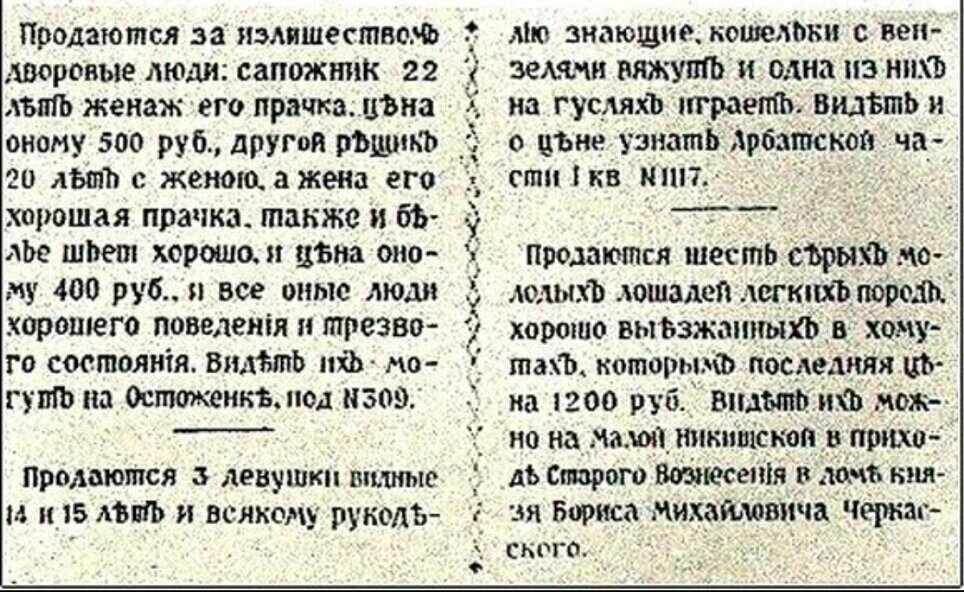

Часто газета «Московские ведомости» публиковала объявления, в которых отмечались профессиональные навыки крепостных. Например, в 1800 году на страницах издания вышла следующая заметка: «Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и бельё шьёт хорошо. И цена оному 400 рублей...».

Дорого стоили грамотные подростки – от 300 рублей, тогда как безграмотные «аналоги» оценивались в 150 рублей. Повара или парикмахера в конце XVIII века можно было приобрести минимум за 1000 рублей. Подневольного, проявлявшего способности в предпринимательстве (тот, который платя помещику оброк, мог заниматься относительно самостоятельной деятельностью), также могли себе позволить выкупить далеко не все помещики.

Деятели искусства и бартер

Дорогое удовольствие – артисты. Ценитель театрального искусства, как правило, выкладывал за каждого талантливого крепостного до 5 тысяч рублей, но часто на продажу выставлялись творческие коллективы. Так, известен случай, когда землевладелица Елена Черткова за 37 тысяч рублей рассталась со своим оркестром из 44 музыкантов. А в 1806 году труппу решил продать Алексей Столыпин. Директор императорских театров Александр Нарышкин заинтересовался предложением и уговорил Александра I приобрести театральную команду за 32 тысячи рублей.

В царской России также существовала традиция бартера. Крестьян обменивали на часы, пушнину, ведро водки и прочие предметы быта. Кроме того, крепостных закладывали в ломбард, проигрывали в карты и другие азартные игры, обменивали на животных.