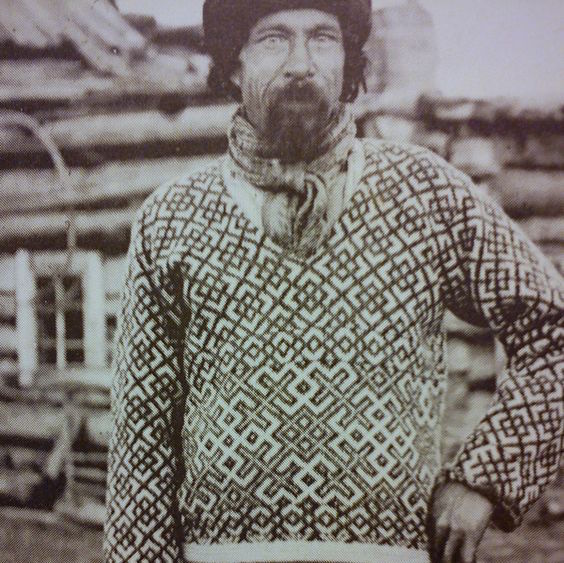

Во все времена в милитаризированных сообществах важное значение имел обряд инициации. Молодые мужчины должны были преодолеть боль или выдержать трудные испытания, чтобы получить право называться воинами. Однако изощрённая «дедовщина» с многоэтапной системой издевательств над «салагами» характерна для армии мирного времени. В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии главным испытанием для новобранцев становилось участие в боях. Если призванный на фронт солдат выживал, он получал право общаться с ветеранами на равных.

Пехота

Далеко не всегда армейское пополнение, которое называли «молодняком» или «новичками», попадало во вновь формируемые дивизии и бригады. Часто их направляли в уже действующие на фронте части. Командование, как правило, радовалось новым силам, чего нельзя сказать о бывалых солдатах. Случалось, что до первого боя на передовой ветераны даже не знакомились с пополнением, аргументируя это так: «Что с тобой знакомиться и имя твоё запоминать, если тебя сейчас в бою убьют».

И действительно, «боевое крещение» для многих оказывалось последним. Фронтовик Николай Никулин в своих воспоминаниях приводит эпизод, когда только что присланным в часть радистам дали в руки винтовки и отправили их захватывать высоту. Там новички и погибли. А Иван Никонов, бывший командир штабного взвода роты связи, упоминает в мемуарах судьбу трёх молодёжных лыжных батальонов. Сразу по прибытии на Волховский фронт они были брошены в наступление, ставшее для них первым и последним.

Иногда, впрочем, ветераны «снисходили» и давали молодым бойцам наставления. Например, будущий генерал-лейтенант Дмитрий Наливалкин на всю жизнь запомнил грубоватые слова, услышанные им после первого боя в Ростовской области в 1942 году. К Наливалкину, который был тогда рядовым наводчиком роты 120 мм миномётов, подошёл «усатый наводчик из соседнего расчёта»:

«Что, страшно было? Поди, впервой под бомбёжкой?.. Ничего, привыкнешь. Страх он всегда будет при тебе, а вот бойся-бойся, а показывать страх не резон. Оробелый солдат – уже не солдат, а мешок с дерьмом».

Командиры со снисхождением относились к проявлениям страха у только что присланных бойцов. В книге генерал-полковника Михаила Калашника «Испытание огнём» описан случай в 216-й стрелковой дивизии, сражавшейся на южном фронте летом 1942 года. Несколько бойцов в разгар боя внезапно оставили позиции. Оправдывая дезертиров, комиссар дивизии Володарский заявил, что это «молодые, по-настоящему не обстрелянные ребята». Таким образом, даже через две с половиной недели бойцы пополнения ещё не считались «настоящими солдатами».

Танкисты

Несколько иначе обстояло дело у танкистов.

«Когда прибывало пополнение, то, как правило, из них никто боевого опыта не имел, – вспоминал ветеран бронетанковых войск Николай Борисов. – Только обучение прошли. Поэтому экипажи в таких случаях всегда формировали путем смешивания. Чтобы в экипаже обязательно оказался кто-то из опытных солдат. Ротный со взводными вместе садились и распределяли».

Внутри экипажа, разумеется, «снобистского» отношения к новичкам быть не могло – общее выживание зависело от слаженных действий. А вот в рамках роты или батальона некоторые новобранцы заранее считались «самоубийцами», если им доставался «неудачный» танк. Например, американский М3, который поставлялся по ленд-лизу, красноармейцы называли «ВГ-7» или «БМ-7» («верная гибель семерых», «братская могила на семерых»).

Авиация

Для молодых пилотов, присланных в авиаподразделения, была характерна самоуверенность. В конце концов, они уже имели офицерское звание. Но в полку к ним относились весьма скептически, о чём вспоминал дважды Герой Советского Союза полковник Муса Гареев.

«Ничего вы, братцы, пока не умеете, скажу я вам. Вот слетаете раз-другой в дело, сами поймёте», – объяснял новичкам лётчик Николай Тараканов.

И действительно, после учебно-тренировочного полка лётчики не умели ни бомбить, ни стрелять. Уже на прифронтовом аэродроме им приходилось отрабатывать упражнения и усваивать новейшие тактические приёмы.

Во время первого боевого вылета Мусы Гареева командир звена приказал ему не выпускать его из виду и полностью повторять его действия. Задача «молодого» лётчика сводилась к тому, чтобы просто научиться «видеть» в небе цель, огонь зениток и вражеские самолёты. Впрочём, военные лётчики учились всему быстро, и уже после пяти вылетов они считались если не «стариками», то профессионалами.

Моряки

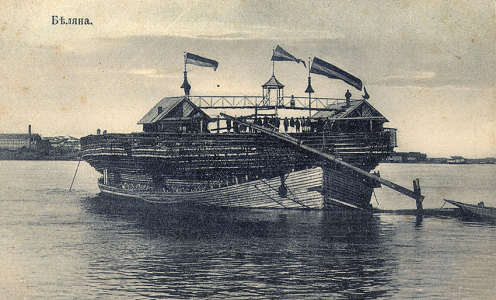

Иная ситуация в годы войны сложилась у моряков. Звание моряка всегда было почётным, и не случайно на флоте бытовали сложные обряды посвящения. Например, советским подводникам приходилось целовать кувалду и пить морскую воду.

Однако во время Великой Отечественной войны Красный Флот вёл достаточно ограниченные боевые действия. Необходимости в массовом пополнении не было, напротив, действующих моряков спускали на сушу и формировали из них батальоны морской пехоты. Большинство «флотских» мемуаров о Великой Отечественной написано людьми, чья служба началась ещё до войны. Таким образом, особого отношения к «новичкам» на флоте возникнуть не могло.

Источник:

© Русская Семерка

ERID:

ИНН:

ERID:

ИНН:

ERID:

ИНН:

ERID:

ИНН:

Поделиться:

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚

- Telegram