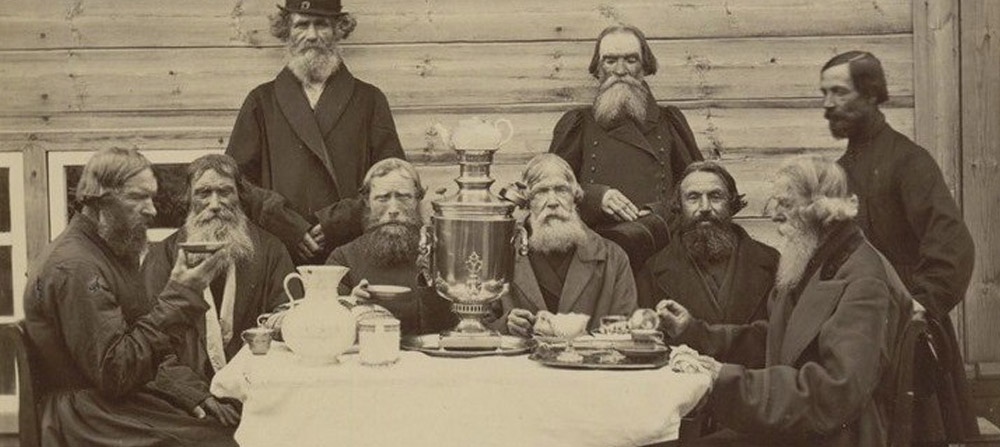

Средние века славились своими суровыми наказаниями. В России их условно можно было разделить на три категории: которые лишали жизни, бесчестили и калечили. При этом так сразу понять, какая кара за тот или иной проступок считалась наиболее страшной, не получится. Например, для большинства русских мужчин остаться без бороды – смерти подобно.

«Бородатые» наказания

Борода для русского мужчины значила очень многое. С учётом этого судебные кодексы первых русских князей, называемые «Правды», предусматривают очень суровое наказание за покушение на бороду. При Ярославе Мудром за это полагался штраф в 12 гривен. А в «Псковском судебнике» XIV века за вред, нанесённый бороде, виновному требовалось отдать 2 рубля (за убийство человека – 1 рубль).

Царь Иван Грозный также использовал трепетное отношение к бороде в своих интересах. Бояр в целях «отеческого поучения» государь обожал таскать за растительность на лице. Также использовался другой метод – провинившемуся выдергивали бороду волосок за волоском. Длился такой «воспитательный процесс» порой часами.

Унизить человека тоже большого труда не составляло. Достаточно было плюнуть кому-либо в бороду. После такого плевка обязательно начиналась драка, так как стерпевший плевок лишался чести и всякого уважения.

С учётом такого отношения к бороде, требование Петра I сбривать бороды русские мужчины разного происхождения восприняли без воодушевления. Они предпочитали платить немаленькую «бородовую пошлину», лишь бы не лишиться этого символа мужской чести. Государственная казна от этого только выигрывала.

И другие «позорящие» наказания

С XVIII века появилось больше видов «позорящих» наказаний, не связанных с бородой. К этому времени пришло осознание того, что с дворянством нельзя поступать так же, как с прочим народом.

Провинившегося привозили на специальных «позорных» чёрных дрогах к позорному столбу, ставили рядом на колени и преломляли над его головой шпагу, лишая, тем самым, дворянской чести. Предварительно палач мог ударить преступника по лицу – если того требовал приговор.

При Петре I распространено было «шельмование» – «тяжелое чести нарушение, которого имя на виселице прибито, и шпага его от палача переломлена, и вором (шельм) объявлен будет». Осужденный же отправлялся на каторгу.

С крестьянами поступали менее пафосно. Их просто заковывали в кандалы или в колодки (хранились у церковного сторожа) и выставляли в таком виде на всеобщее обозрение. В зависимости от нарушения такое наказание могло длиться от нескольких часов до нескольких суток.