Ученые из Института этнологии и антропологии РАН сделали интересное открытие. Они воссоздали облик русского полководца Александра Суворова с помощью посмертной маски, снятой с его лица. Это открытие позволило ученым прийти к выводу, что образ генералиссимуса, который сложился в искусстве, не соответствует его реальной внешности.

До появления фотографии, живопись была единственным способом передачи внешности исторических деятелей. Однако достоверность таких образов была сомнительной, так как при создании портретов учитывались различные факторы, такие как художественные тенденции времени, личное восприятие художника и пожелания заказчика. Кроме того, следует помнить, что главная цель искусства - эстетическая, а не документальная.

Одновременно с созданием прижизненных портретов существовала практика снятия посмертных масок. С помощью таких масок можно было точно воссоздать лицо умершего человека. Интересно, что посмертные маски не снимались только с лиц известных людей, но и с обычных людей, имена которых часто не сохранились в истории. Знаменитый скульптор Мария Тюссо создавала посмертные маски не только казненных французских дворян и королей, но и преступников из низов общества. Одно из самых загадочных посмертных изображений - маска Незнакомки из Сены. Скульптор снял маску с лица утопленницы, найденной в конце XIX века в окрестностях Лувра. Отсутствие насилия на теле девушки и ее умиротворенная улыбка вызвали множество слухов и домыслов, а изображение Незнакомки стало одним из самых узнаваемых во Франции.

Традиция снятия посмертных масок существовала и в русской культуре. Благодаря этому мы можем увидеть реальный облик таких известных людей, как Пушкин, Петр Великий, Блок и другие. Конечно, у посмертных масок есть свои недостатки. В большинстве случаев мы видим лица пожилых или больных людей, и нам остается только догадываться, как они выглядели в своей молодости. Однако, даже на лицах таких людей, как Пушкин и Робеспьер, мы видим выражение покоя и умиротворения.

Пусть физиогномика и признана лженаукой, однако общеизвестно, что внешность человека и его характер во многом взаимосвязаны. Не просто же так в русском языке существуют такие выражения как «волевой подбородок», «хитрый взгляд» или «разбойничья рожа». Итак, на минуту абстрагируемся от всего, что мы знаем о личности Александра Суворова, и посмотрим на один из его портретов, например, работы Й. Крейцингера. Перед нами изящная, почти хрупкая фигура человека с высоким лбом и острыми чертами лица. Больше походит на писателя, философа или ученого, но никак не на воина (а Суворов лично ходил в атаки даже будучи в высоком звании). На других портретах облик великого полководца не сильно отличается.

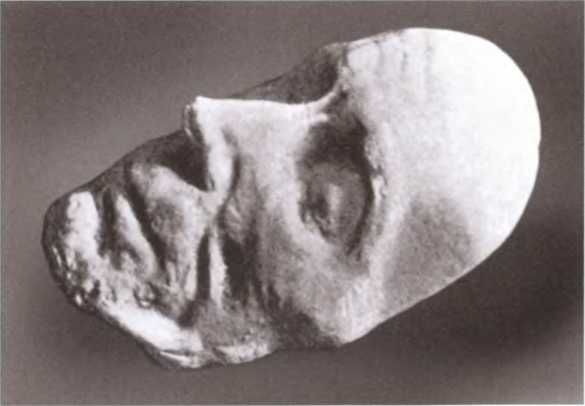

Руководитель лаборатории антропологической реконструкции Елизавета Веселовская с полной уверенностью заявляет, что портреты Суворова имеют мало общего с реальной внешностью военачальника. Реконструкция с помощью посмертной маски говорит о том, что полководец обладал мужественным лицом и, скорее всего, соответствующим телосложением. Мощная нижняя челюсть и широкий лоб слабо вяжутся с тем, что мы привыкли видеть на портретах. И наоборот, это как нельзя лучше подходит ко всем историям о выносливости и подвигах великого полководца, который подобно древнему Ганнибалу, пересек Альпы во главе огромного войска. Почему же тогда даже прижизненные портреты Суворова показывают его как щуплого худого старика?

Скорее всего, дело в том, что сам граф Суворов был, как это сейчас называется, непубличным человеком и поэтому с огромной неохотой соглашался позировать для картин. С другой стороны, рассмотренный выше портрет работы Крейцингера был сделан в 1799 году, за год до смерти полководца. Ведь даже самый пышущий здоровьем и энергией человек не сможет противостоять старости. К этому стоит добавить и последствия болезней, как возрастных, так и «профессиональных». Тяжело воспринял лучший полководец Европы и опалу, которой он подвергся при императоре Павле I. Император хоть и возвел Суворова в звание генералиссимуса, но так и не смог простить того, что полководец ввел при себе должность дежурного генерала, что позволялось иметь только монархам.