Японские самураи завидовали русским, потому что они знали, что места, где человек наиболее уязвим, устроены у русских так, что не позволяют расслабиться ни на секунду. И это действительно так. С течением времени русские отхожие места и нужники, ретирадники и сортиры, клозеты и уборные не были предназначены для комфортного времяпрепровождения. Даже туалетные размышления о вечном ограничивались негласными правилами. Возможно, они не были такими строгими, как у мусульман и иудеев, но все же соблюдались не менее тщательно.

В статье «Особенности русского общественного туалета» из сборника «Не служил бы я на флоте» Владимира Бойко приводится анекдот-притча, которая была популярна во Владимирской губернии. На вопрос барина, откушавшего первое из щей и второе из каши: «А где десерт?», крестьяне-хозяева ответили: «Так, где придется, батюшка. Хошь в хлеву рядом с коровой, а хошь – на дворе».

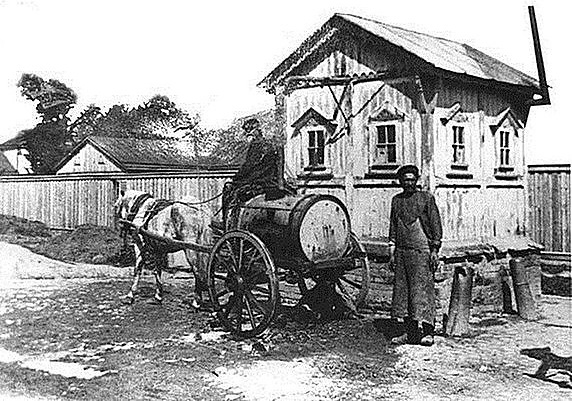

Если крестьяне и не знали значения слова «десерт», то уж в отсутствии четкого места для справления естественных нужд их обвинять несправедливо. Оно было строго закреплено. Еще в документах начала XVI века встречается «задок» – специальное место, где размещался туалет. Его обустраивали в дальнем конце галереи-завалинки, которой окружали сруб. Отхожее место – ретирадник (retiré по французски — «уединенный, удаленный») – могло находиться и за пределами дома. Обычно это был небольшой и узкий сарай с дырой в полу и выгребной ямой – мастерили его не только в деревнях. До конца XIX века ретирадные места существовали в Петербурге и других крупных городах. Воспользоваться таким туалетом могли дворники, уличные торговцы, швейцары и жители полуподвальных комнат.

Понятно, что задерживаться в таком уборном месте не представлялось возможным. Лютый холод, сквозняк изо всех щелей, другие желающие, неустанно дергающие за ручку, вынуждали поскорее сделать дело. Мысль возникала только одна – поскорее! В таких условиях невозможно было думать о чем-то другом.

Испокон веков на Руси отхожее место считали скверным. Нечистым не только в прямом смысле, но и в переносном. Поэтому туалеты выносили за пределы жилого пространства и никогда не ориентировали на восточную сторону. То же касается и бани: все нечистоты оставались в ней, поэтому банные принадлежности никогда не заносили в дом, а перед выходом из бани окатывались с молитвой ледяной водой.

По мнению протоиерея Георгия Крылова, духовная и физическая чистота воспринималась на Руси комплексно: если тело испачкано, то и душа осквернена. В своем докладе «Понятие скверна в средневековой Руси и современном старообрядчестве» он пишет, что наши предки старались не усугублять ситуацию во время посещения туалета – справляли нужду быстро, чтобы минимально «запачкаться». Негласный запрет накладывался на мысли о Боге, хотя прочитать благодарственную молитву при выходе из туалета не запрещалось. Размышлять о божественном во время «скверного дела» было запрещено, а вот о делах мирских – пожалуйста.

Обязательным после посещения туалета было омовение рук и лица, а у старообрядцев долгое время сохранялась традиция не прикасаться руками к тому, что находится ниже пояса, чтобы не осквернять тело и душу. Они даже носили рубахи навыпуск, чтобы случайно не дотронуться до ширинки.